《人生如花》之《山里的婚禮》

1975年元旦過后,學校放了寒假。對了,就是在放假前,段老師給我起了新名字,叫楊曉紅。實際上,我不太喜歡這個名字,還是叫楊三妮顯的順口。

到這時,我才知道,父親原來是欒川縣水利局的干部,為了故鄉的致富,積極響應毛主席上山下鄉的號召,毅然帶著母親和兩個哥哥回到山村,擔任大隊書記,這是我出生前兩年的事情。

父親帶鄉親們修了水電站后,開始著手進行鄉村建設,就是把原來住在山頂上的幾十戶人家,搬到地勢較緩的水庫旁邊,統一蓋了新房,家家通上了電。

電是個稀罕事,三川公社所在三川街還未通上電,蠻谷寨通上了電,人們很好奇,幾十里外的山民都跑來看稀奇。父親專門派人領他們看發電站,看村辦企業。

其實,父親是有目的的,蠻谷大隊很多老光棍,三十好幾,甚至五十好幾,娶不上媳婦的有幾十個。父親承諾,要讓他們都娶上媳婦。

就這樣,一群姑娘看到蠻谷的新貌,愿意嫁到這里。還有一群寡婦,也與一群五十幾歲的老光棍看對了眼。父親專門當媒人,由大隊準備了統一的彩禮,到女方家挨門提親。父親已經是山里的名人,看到楊書記前來提親,女方家都感到很有面子,這大媒一說就成了。

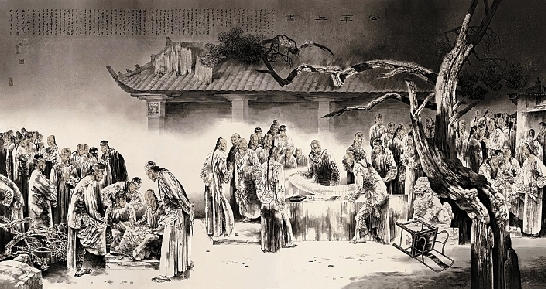

臘月二十三,是小年,小學不遠處有一座古廟,叫花神廟,每年中秋節、小年節,都有廟會。今年,在花神廟院內、舞樓之前,為已訂親的二十六對新人舉行集體婚禮。

婚禮作了精心準備,提前派人到山外去,用兩大馬車玉米,換了一大馬車小麥,用電磨磨成面,蒸成白面饅頭。大隊宰了一頭肥牛,又獵獲了幾頭野豬,用廟上的頭號大鍋燉上。

婚禮開始,父親主持,新人們都舉毛主席語錄,向臺上的毛主席像行禮宣誓。年齡***大的新郎是李二爺,他快六十了,娶了三川街三十多歲的吳寡婦,吳氏還帶來了六歲的兒子,李二爺很高興,代表新郎們發言時激動地說:"翻身不忘毛主席,幸福不忘***黨!"

婚宴開始了,我們都等著這一刻!參加婚禮的人,所有趕廟會的人,無論大人小孩,每人一大碗肉,兩個饅頭,玉米面餅子隨便吃。

這是我生平***次吃白面饅頭,兩個饅頭舍不得吃完,留下一個,準備晚上吃。豈料,晚上仍有宴會,和上午的一樣。又請來了縣上的劇團,演出了豫劇樣板戲《紅燈記》《沙家浜》。一直鬧到通霄。

《人生如花》之《山里的春節》

元旦前,父親被評為地區"農業學大寨"先進典型,獎了一輛飛鴿牌自行車,這是村里的***輛自行車。臘月二十四,父親騎車到三川街,給縣革委會主任打電話,請求為了老百姓過好春節,再宰殺一頭牛。革委會主任說:"老楊,你這事讓我很為難,地區三令五申,不允許殺大牲畜,昨天你們大隊舉行集體婚禮,經地區革委會特批,殺了一條牛。現在,再殺一條,根本不行。這樣吧,你到縣里來一下,給你們大隊民兵連配兩枝半自動步槍,兩百發子彈,組織捕獵,改善社員的生活。"

父親很高興,騎了一天車,到了縣里。第二天晚上,帶回兩枝新槍和子彈。

臘月二十六,天降大雪,父親帶民兵排二十個人進了大山。

家家已經在準備過年的年貨,今年各家都分了白面,按人頭分的,大人十八兩,小孩九兩,是十六兩稱。這都是用玉米到山外去換的。我沒去過山外,只是到十幾里外的三川街去過一次,花了一毛錢,在國營三川食堂喝了一碗豆腐湯。

父親進山了,兩個哥哥從三川初中放假回來了,他們兩個住校,每周才能回來一次。小弟弟已兩歲,我領著他玩。哥哥們幫助母親準備年貨。

大隊里已分下過年的一些東西,如每家分了一塊豆腐,幾斤木耳,發了布票。三川公社的供銷社送貨下鄉,母親扯了一些布,給爺爺奶奶做了一身新衣服,給我們兄弟姊妹們每人做了一雙鞋。我的棉襖破了,母親找了一塊花布補上,補丁被精心拼成了牡丹花,很好看。

我們天天盼著父親回來,父親回來,我們就有肉吃了。到臘月二十九,父親才回來,他們這一次打了很多獵物,僅野豬就打了四十多頭。這些獵物都按人頭分給了社員們,家家戶戶開始燉肉,剁餡。

過年時,有兩項東西少不了,一個是酸菜,一個是玉米涼粉。玉米涼粉是玉米粉做的,很好吃。

除夕到了,家家都包餃子,燃鞭炮。但***熱鬧的是大年初一上午,這里有一個風俗,叫"會食",在花神廟擺上很多桌子,家家把做成的菜都擺出來,大家一起吃。

山里人很少喝酒,但過年是必須喝的。這里的酒是用野山果釀造的,度數卻很高。

"會食"是由我爺爺主持的,我家祖上世代行醫,爺爺也是中醫。以前在縣中醫院工作,退休后負責大隊的藥材炮制工作,所以請他看病的人很多。

我對花神廟很好奇,它是什么來歷呢?我一直想問爺爺。不過,今天看到這么多好吃的,早把這個念頭給忘了。

《人生如花》之《天降驚雷》

1975年的暑假放的有點晚,放假時已8月初了。假期開始的***天夜里,是后半夜,忽然天上響起了驚雷,雷聲從東南來,傳到西北。雷聲很響,很嚇人,山村中的雞、狗、羊、牛都嚇的驚叫,這是大暴雨要來的征兆。

父親馬上起了床,拿著手電筒到水電站去了。到天明我起床時,父親還沒回來。母親做好了早飯,是玉米面餅子,鍋中還燉了野菜,她讓我去喊父親吃飯。

奇怪的是,響了半夜雷,卻沒下雨,天空是說不出的奇怪顏色。走到水庫邊,見父親身邊站了一群大隊和小隊的干部,他們在指指點點。原來,水庫正在放水,一湖清水快放完了,水中的魚在跳躍。

父親顧不上吃飯,組織一批青壯勞力,等水快放完時下水撈魚。這個水庫修成后,里面撒了不少魚苗,但由于缺乏捕魚技術,一直沒有捕撈,魚在水中自由生長,繁殖,既多且大。

魚很快撈上來,只撈一斤以上的,有些魚已有十斤重,它們被堆在岸上,像一座小山。這些魚按人頭分下去,每人三十多斤,我們家竟分了近三百斤。剛分完魚,天降暴雨,這雨一下就是三天三夜,水庫重新蓄滿了水。

魚太多,吃不完,家家都發了愁,***好的辦法是腌起來。母親把腌黃菜的大缸涮干凈,腌了滿滿一大缸魚。

所謂黃菜,指秋天把白菜、蘿卜用鹽巴腌起來,到春天吃時,顏色是黃的,村民稱它為黃菜。野菜太嫩,是不能做黃菜的,要么吃新鮮的,要么曬干。現在腌黃菜的季節還未到,大缸還空著。母親說:"腌魚占了大缸,趕明兒再去買個大缸。"

幾天后,父親到公社開會,回來后心情很沉重,母親問他咋了,他說:"會上說,駐馬店遭了大災哩,水庫垮了幾個,沖走不少村莊,死了很多人。公社動員各大隊,捐糧捐物,幫助他們度過大災。"

母親說:"這幾年,搞大寨田,土地擴了不少,也只能保證咱大隊社員們不餓肚子,沒有余糧哩!"

"這我知道。我找大伙合計合計。"父親說完出去了。

***后是我們蠻谷大隊捐了六頭牛,父親帶人親自趕著去了縣里,從這里裝車,運往災區。

不久才知道,受災的不僅是駐馬店,從西華到永城,整個豫東平原都受了水災,秋糧顆粒無收。到冬天來臨時,水還未消退,豫東各學校都放了假,學生們跟隨大人到豫西逃荒要飯。

有幾個小學生由一個老師領著,來到我們村,挨家挨戶要飯,母親一問,是太康縣的。母親抹起眼淚,把他們請進屋中,燉了一條腌魚,做一鍋玉米面餅子讓他們吃,臨走又把剩余的餅子把他們帶上。

為了幫豫東平原度過饑荒,公社再一次號召各大隊捐糧捐物,這一次我們大隊把全部的柿餅都捐了。山上有很多柿子樹,有些很大,秋天時把柿子打下來,曬干,就是柿餅。每年收獲的柿餅都很多,每戶都能分個上百斤。這年冬天,我連一塊柿餅都沒吃上。但想到逃那么遠 要飯的同齡人,我心里很難受,慶幸自己有飯吃,沒挨過餓。

但天天吃玉米面饃,吃土豆,喝玉米糝湯,實在也不是很好受。于是,老盼著過年,能吃上一頓白面肉餡餃子。我常常想,到那一天,能夠天天吃白面,天天能吃肉,是多么幸福的事啊!

《人生如花》之《段先生》

小學終于畢業了,我到距家十幾里山路的三川街初中去讀書,開始住校,這是1979年的秋天。算起來,由于學制的改革,我竟然讀了六年半小學。

我小學的老師段先生,在去年平反昭雪,調到三川街初中當校長,同時也教我們作文。到這時,我才了解段先生的經歷。

段先生名收段文賢,***時期的輔仁大學畢業,在北京一家中學教書,娶了妻子,生有一子。1958年被打成右派,原因是 他是逃到臺灣的錢思亮的得意門生。他被開除公職,遣送原籍,妻子和他離了婚,與孩子一起留在了北京。

段先生回到蠻谷寨后,小學堂缺老師,他成了民辦教師。社員們并沒有因為他是右派,就疏遠他,而非常尊重他,稱他為段先生。段先生無論冬夏,都是一襲長衫,戴一幅老式近視鏡,頭發梳的一塵不染,很有風度。

段先生和我爺爺是摯友,爺爺是名醫,喜歡坐在一把老式太師椅上,端著一把紫砂壺,慢慢地品茶。無論誰來拜訪或求醫,他從來是不站起迎客送客的。唯有段先生前來,爺爺馬上起身相迎,吩咐我的父母準備酒菜。他們品著小酒,會坐很久,我坐在旁邊為他們篩酒。

所謂篩酒,是將酒壺放在一個小爐上,進行加熱。這種山里人釀的老酒,不加熱不好喝。篩酒時,老酒發出一種獨特的香味,很好聞。

段先生平反那一天,他很高興,與爺爺喝了很多酒。原本他可以回到北京的,但他說在山里住久了,已住不慣城市,就不肯回去。真實的原因是,他與三川街的女干部相好,她等了他很多年,他要給她有個交待。于是,他成了三川街的初中校長,與那位女干部結了婚,女干部姓黃,我叫他黃姨,是我家的遠親。

大哥考上大學,到廣州讀書去了。父親對正在縣城讀高中的二哥和我說:"你們兩個,都學學你大哥,一定要考上大學,不要給我們老楊家丟臉。"

段先生對我一直關愛有加,初中開學的***天,父親帶著我的被褥來送我,見到段先生,段先生說:"楊書記,你自管放心,你家三妮是又一個大學苗子。"

《人生如花》之《段先生談牡丹》

作文很重要,于是三川街初中把作文課與語文課分開,由校長段先生專門給三個年級的學生講授作文。

***次作文課,段先生在黑板上寫了兩個大字"牡丹"。段先生說:"今天的作文課是《牡丹》,三川號稱牡丹之鄉,滿山遍野都是白牡丹,對它大家都熟悉。今天,我講一下牡丹的基本知識,大家以此為題,寫一篇作文。"

段先生說,上古之時,牡丹與芍藥不分。西晉太傅崔豹寫的《古今注》中說:“芍藥有二種,有草芍藥、木芍藥。”南宋史學家鄭樵《通志》載:“牡丹初無名,因其花可愛,如芍藥,宿根如木,故得木芍藥之名。”

東漢時,京都洛陽的一個老郎中決定編一部醫書,寫到芍藥時,他發現這兩種芍藥都可入藥,其功效卻有很大區別,既然草芍藥已經占了芍藥的名字,就需要為木芍藥取一個固定的名字。于是,老郎中就到民間打聽這種植物究竟有沒有名字,這一調查才發現,不僅有,而且還不少,有鹿韭、鼠姑等。

老先生想,此花多生于丘陵山谷,而《禮記》說“丘陵為牡”,而它又是一種名貴藥材,可稱仙藥,“仙藥為丹”,不妨取名“牡丹”。于是在洛陽街頭的藥鋪里,他莊重地把以下一段話寫在書中:“牡丹,一名鹿韭,一名鼠姑。味辛寒,生山谷。”書寫成了,他托名醫神農所作,定名《神農本草經》,目的是想讓此書借名人流傳開來,能夠為濟世救人積一份功德。

多么好的洛陽老郎中啊!可惜,沒有留下自己的名字,他自造的“牡丹”之名,卻傳了下來。

段先生說,當然牡丹的故事,講三天三夜也講不完。你們的作文,就可以講一個與牡丹有關的故事。這篇作文,不要急著寫,星期天回家問一下你們的父母、長輩,聽聽他們講講牡丹的故事。下周一再把作業交上來。

《人生如花》之《爺爺講故事》

周日,我從學校回到蠻谷寨,見到爺爺后,纏著爺爺,讓他講牡丹的故事。

爺爺依舊坐在那把老式太師椅里,呷了一口茶說:"好吧!過幾天是中秋節,用蠻谷寨老話說,是八月十五,我們就從八月十五講起吧。"

爺爺說,人們常說,中秋佳節,花好月圓。“花好月圓”中的“花”指的是什么?有人認為是菊花,但中秋時節,菊花未綻;有人認為是桂花,但桂花生長于南方,北方種植并不普遍。因此,這里的“花”,不是桂花,也不是菊花,而是牡丹。

爺爺說,雖然古書上有秋牡丹的記載,但在自然條件下,牡丹是一種春花,在秋天開花只是偶然現象。既然如此,中秋佳節,怎賞牡丹“花好”?實際上,這里的牡丹是指牡丹茶。

茶分兩種,一種是南茶,即平常我們說的龍井、毛尖等木本茶;另一種是北茶,即花草茶。北宋陳敬的《陳氏香譜》等文獻把花草茶主要分為五種,即蘭香、荷香、菊香、梅香、天香。其中,天香指牡丹,唐人李正封詩曰:“國色朝酣酒,天香夜染衣。”宋人張孝祥詞曰:“洛下根株,江南栽種。天香國色千金重。”汪莘詞曰:“無數天香國色,枝枝帶、洛浦嵩山。”

茶的起源甚早,唐代陸羽的《茶經》提出茶的發明人是炎帝;古代醫學認為,茶與湯藥同源,其發明人是伊尹。但炎帝、伊尹都活動于中原地區,他們發明的茶是花草茶。在西晉之前,南茶并未大規模進入北方,當時北方主要飲用花草茶。

爺爺說,牡丹是古代中原常見的野生花卉,用其入茶入藥歷史悠久,但中秋節品嘗牡丹花茶的風俗起源于隋煬帝時期。《隋書·煬帝紀》等文獻記載,大業二年(公元606年)中秋節,隋煬帝在西苑大會群臣,封楊侗等三個皇孫為王。陸渾縣(今嵩縣、欒川)令獻牡丹茶,波斯商人獻玻璃盞,將牡丹花茶放入玻璃盞中,沖入沸水后,牡丹花綻放,有白色花瓣和黃色花蕊,如鮮花盛開,又有濃郁的芳香,眾人稱奇。煬帝細問,方知此茶為陸渾名醫楊上善所制,立即下詔封楊上善為御醫。

爺爺指著花神廟方向說,這花神廟供奉的就是楊上善,他是我們的祖先,也是花神。楊上善系統總結了牡丹花茶的制法,創制了牡丹全花茶。僅用牡丹花瓣入茶,并無多大療效,因為其主要營養成分在花蕊中。牡丹全花茶的制作工藝,后來記載于《陳氏香譜》中,工藝非常復雜。

楊上善曾治愈過幼年武則天的頑疾,武則天把牡丹全花茶作為自己終生的保健飲品。顯慶二年(公元657年)正月,高宗與武則天遷都洛陽,任命楊上善為太醫令、通直郎等職務。楊上善的七大***秦鳴鶴、蘇敬、孫思邈、孟詵、張文仲、李虔縱、韋慈藏都成為御醫。由他們編寫的《新修本草》中,有“用牡丹暢通心肝腎三經、調理人體氣血、活絡人體經脈而洗清除濁、藏精抑邪、自安五臟、延年益壽”的科學論證和判定。

爺爺***后說,武則天一生不飲用南茶,只飲用牡丹花茶,她說南茶“釋滯消壅,一日之利暫佳;瘠氣侵精,終身之害斯大”。

《唐后行從圖》出自唐朝宮廷畫家張萱之筆,描寫武則天在中秋節出行的場面。武則天高傲的形象躍然紙上,在前呼后擁的出行場面里,更顯雍容富貴的氣派,大臣在前面,執傘的官員在左右,要職官員在左右或居后,還有一個手捧茶托的侍女跟從在后。這從一個側面反映了女皇中秋品花茶的場景。

《唐后行從圖》出自唐朝宮廷畫家張萱之筆,描寫武則天在中秋節出行的場面。武則天高傲的形象躍然紙上,在前呼后擁的出行場面里,更顯雍容富貴的氣派,大臣在前面,執傘的官員在左右,要職官員在左右或居后,還有一個手捧茶托的侍女跟從在后。這從一個側面反映了女皇中秋品花茶的場景。

聽了爺爺的話,我寫了一篇作文,從花神廟寫起,寫了楊上善與牡丹的故事,被段先生做為范文在班里閱讀。

《人生如花》之《小城欒川》

欒川縣城并不大,卻很美。它處于伏牛山腹地,其南側就是伏牛山的主峰老君山。

伏牛山、老君山,都與上古大賢老子密切相關。道教說,宇宙之始,是一片混沌,元始天尊開天劈地,清者上浮為天,下濁者為地。大地上出現山川湖海,長出鮮花綠草。他騎的牛,貪慕大地上的一塊芳洲,于是下凡來到這里,化成了八百里的伏牛山。

伏牛山形如一條牛,臥在流水古木間,它的頭在欒川西南部,叫牛頭山;它的心,在嵩縣,叫牛心山;它的尾,在登封,叫牛尾山。

周朝時,元始天尊轉世為老子,老子是周朝的史官,很有學問。年輕的孔子,從魯國不遠千里來到周朝的都城洛陽,問禮于老子。孔子嘆道:"鳥,吾知其能飛;獸,吾知其能走。至于龍,則隱于天地之間,騰飛于九霄之外。老子者,其猶龍乎!老聃,真吾師也!"

老子見周王室之將亂,騎青牛出函谷,關令尹喜見紫氣東來,迎老子于函關,老子在這里寫下《道德經》五千言。這篇字字珠璣的妙文,提出:"道生一,一生二,二生三,三生萬物。人法地,地法天,天法道,道法自然。"把《易經》哲學的精髓,歸結到這樣簡單明了的幾句話。

老子出函谷,折向南行,入武關,過盧氏,至伏牛山,隱修于其主峰,在這里***,其主峰遂被稱為老君山。他的那條青牛,則化成神牛,在伏牛山游蕩,很多人自稱親眼見過它。

老君山頂有鐵瓦觀,屋頂覆蓋鐵瓦,是明朝的,高二時,曾與一群同學爬上山頂去看鐵瓦觀。早晨開始爬山,到中午才爬到山頂,累的不輕。

伊河發源于欒川西部的悶頓嶺,從墁子頭到老君山的這段河道稱作鸞河,鸞河流經的這個小山村,就叫鸞川。鸞川,傳說為鸞鳥的故鄉,這鸞鳥是鳳凰的姐姐,也是一種神鳥。小山村以它來命名,太會起名了。

女真人來了,占領了鸞川,在這里設個縣,叫鸞川縣。嫌鸞字太難寫,因為這個字的正體字筆畫很多,就簡化為欒川縣。這一簡化,就沒嘛意思了。所以,沒文化很可怕。

岳飛北伐,以牛皋為先鋒,這牛皋是魯山人,他很熟悉這里的地形,他攻占魯山、欒川,與女真人的將軍金兀術,血戰于牛頭山,然后光復了宜陽、洛寧、盧氏。

但是,昏君奸臣當道,北伐的成果化為烏有。牛皋撤軍時,欒川民眾追隨南遷,這個小山村從此荒廢。

明朝時,山西移民入欒川村,在此設了欒川鎮,屬盧氏縣,但一直到***時期,小鎮人口都很少,遠遠比不上三川鎮的繁華。1949年后,這里成為欒川縣城,但城很小,到我在這上學時,小城仍很冷清。

小城離家很遠,高中三年中,只有放假,才回一次家。這里學習條件很苦,但走出大山的心在支撐著我,我讀書,我背書,我吃書!

我相信,我一定能走出大山,去看看外面的世界,看看火車是什么樣子,看看洛陽是什么樣子,聽說那里的牡丹開的炫,真的比三川的還炫嗎?

《人生如花》之《小城欒川》

三年的高中生涯結束了,我參加高考,分數是512分,是洛陽市(洛陽地區已撤銷,欒川劃歸洛陽市)文科***名,比河南省文科狀元差三分。我被很遠的一所大學錄取。

開學前三天,我帶著行李,從欒川坐上開往洛陽的票車,獨自踏上出山之路。所謂票車,指的是鄉間公共汽車。

這是一段漫長的山間公路,路是在伊河山谷修的,一邊是湍急的河水,一邊是懸崖峭壁。票車很破舊,路極難走,走走停停。從早晨出發,到了傍晚,才到達洛陽西關汽車站。

在家時,已打聽清楚,汽車站旁有一個西關旅社,附近有火車票預售點。于是,我住進西關旅社,這是一個破舊的二層樓,房間極小,床很短。

很累,掏出母親給我烙的一塊玉米面煎餅,就著開水吃了,把風扇開到***大檔,躺在床上睡了。醒來已是次日八點,起床后,我下樓,見餐廳就在一樓北側,賣的是驢肉湯,三毛錢一碗,還帶餅。我買了一碗,喝了一口,真香!

實際上,一個人對一個城市的終生熱愛,是從***印象開始的,這個印象,可能是一個人,一處風景,或者是一碗湯。我對洛陽的喜愛,就是從這碗湯開始的。

洛陽人喝湯,不用勺子,這很奇怪。更奇怪地是,明明有桌凳,很多人并不坐,而是站著或蹲著喝。

這些來不及多想了,需要馬上買火車票,聽說火車票很緊張。感謝上天,我順利買到票,有座位,七車廂十五號硬座,半價。開車時間是,晚上23點15分。

現在,我要逛逛洛陽,更主要的是學習。因為城市公交是分幾路幾路的,分方向和站點,這一點已聽父親講過,但沒有坐過,首先要學會怎么做。

我走到5路車站牌,仔細研究牌上的說明,發現這輛車的終點站是火車站。等車來了,我上了車,買了一張票,5分錢。中間經過***路、百貨樓、金谷園路等站點,到達火車站。

我走到5路車站牌,仔細研究牌上的說明,發現這輛車的終點站是火車站。等車來了,我上了車,買了一張票,5分錢。中間經過***路、百貨樓、金谷園路等站點,到達火車站。

洛陽火車站廣場很大,我先熟悉一下這里的情況,弄清哪里是進站口,怎樣進站。

然后,我又坐5路公交車,回到西關。我很高興,我知道怎么坐城市公交了。洛陽的城市公交有兩種,有一種是電車。

我乘101電車,在王城公園下車,去逛逛了王城公園。接著,又去了百貨樓、新華書店,又到新華書店對面的電影院看了一場電影。總之,初來城市,一切都很新鮮。

當晚,告別洛陽,我踏上遠方的行程。屈指算來,我從一個山里妮,走到城市,用了17年3個月零7天。

《人生如花》之《小城欒川》

臨出門時,母親把她出嫁時的老式皮箱送給了我,這個箱子較大,里面又填的很滿,因此上火車時,我提著有些吃力。

后面的一個男孩見狀,馬上說:"妹子,來,我幫你。"不由分說,替我提著上了車,放到行李架上。

我道謝后,找到座位坐下,發現他是鄰座。這個男孩穿著白襯衣、黑褲子、黑尖頭皮鞋,留著帥氣的長發,皮膚白晰,一看就是城市的孩子。我笑著說:"你才多大個屁孩,個子比我還矮,稱我妹子。"

"什么屁孩?我是大學生,你這個丫頭片子!"他笑著說。

一問才知,這個16歲的洛陽男孩,也是今年的大學新生。他是老城的,名叫姬春俜,讀的是中央美院。他從鄭州轉車,到北京。我有些好奇,就問他:"你多大學畫,跟誰學的,會畫啥?"

春俜顯然有些生氣,"怎么,你不相信?我啥都會畫,特別善畫牡丹,"說著,從身上拿出一張紙,展開,"你瞧,我畫的一朵牡丹。"

因為母親愛畫畫,我從小也學過繪畫,因此對國畫有些興趣,但看到這幅小寫意一朵牡丹,感到很稚嫩。

春俜看我不說話,就說:"你要不嫌棄,就留作紀念吧!"他又打量我一下說:"我猜你是山里來的,對,應該是欒川縣,是到廣州去讀大學。"

我有些吃驚:"你怎么知道?"

春俜說:"這很簡單,你穿的上衣是欒川女孩常穿的家織布花格子衣服,你扎著山里故娘才有的長辮子,不是欒川山里的,難道是我們老城的?"

春俜接著說:"這趟車直達廣州,你提著大箱子,轉車不方便,一定不會中途轉車,必是直達廣州。至于,你到廣州上大學,那更簡單!你臉上露著驕傲,走路輕飄,有點象范進中舉的樣子!范進中舉,你知道嗎?"

"你個小屁孩,你才是范進,你才是瘋子!"我推他一把道。

從洛陽到鄭州,火車需走兩個小時,車上人很多,也很悶,但遇到這樣一個有趣的旅伴,時間不知不覺過去了。

我們互留了地址,春俜說:"妹子,有空到北京玩兒,哥陪你!"

"呸,你個小屁孩,記住,我比你大兩歲,是你老姐!老姐比母知道嗎?"

"好好,簡直和我老媽一樣,厲害!"春俜邊起身,邊說。鄭州站到了,他要下車了。

目送著春俜下車,消失在人群中,我有些失落!

《人生如花》之《武昌魚》

列車到武漢時,已是早晨,這是個大站,停車二十分鐘。站臺上有不少服務員推著綠皮小餐車,叫賣早餐,是紅燒武昌魚加米飯。

武昌魚聞名于天下,是因為毛主席"才飲長沙水,又食武昌魚"的***詠吟。很多乘客到站臺去買,我也買了一份,每份五分錢。

古人說:"治大國如烹小鮮。"主席當年在食武昌魚時,肯定在想著治國安邦的大計,正如他詞中說的"截斷巫山云雨,高峽出平湖"。

治國非兒戲,一人興邦,一言喪邦。正如做魚,火候、調料、刀功,看似小技,實則有大智慧。善做魚者,食之三日留香;蠢庖愚廚,則可使鮮魚成枯木白臘。

乾隆皇帝曾拜謁緱山之巔的升仙太子廟,并題詩說:"忙于治國,無遐學道。芊芊麥色,就是我的閬苑。萬民歡娛,就是我的心里。"

萬民可分士農工商,實現萬民歡娛,就要做到大道之行,天下為公,公平公正。因為天下者,非一人一族一團體之天下也,乃億兆庶民之天下也。

科舉制是***公平的選士制度,學而優則士,天下士子同一張考卷,不分貴賤種族,一個分數線,能者可以"朝為田舍郎,暮登天子堂",庸者雖為天室貴胄,也無法題名金榜。難道天下還有比之公平的選官制度嗎?

因為有了科舉制,才有了隋唐北宋的鼎盛,南宋偏安江南而揚威于萬里海疆,明朝昏君輩出而綿長,清朝國土失三分之二而不亡。但是康有為、梁啟超等白面書生,日日非議科舉之弊,妄言變法而圖強。

易經說,窮則思變,變則通,通則久。因此,變法革新,任何時候都有必要。問題是,哪些變,哪些要守,如何變,變幾成,都需反復論證。否則,輕言變法,乃是妖言惑眾、亡國滅種之論。

晚清之時,廢除科舉之論的主要論者,提出科舉考八股、學四書五經,皆與世界不合之無用之學,應辦新式學堂以代科舉。

問題是,科舉科本旨并沒錯,開辦新式學堂,與科舉并不矛盾。只不過考試內容更新而已,你說八股無用,那么什么有用就考什么,考什么天下人學什么。比如,隋唐科舉,就有算學、律學等等。

近代西方,正是參考中國科舉制,建立全國統一的文官考試錄取制度。

但是,慈禧太后終于沒有頂住變法派的壓力,1905年宣布廢除科舉,這是其晚年***大敗筆。

清朝的統治基礎是滿族和漢族讀書人,廢科舉,使選官制度無序化,堵死知識分子進身之級,失去成千上萬鄉紳的支持,他們盼著清朝滅亡,紛紛投向***黨。六年后,清朝滅亡。

版權所有: 眾芳牡丹產業集團,一朵牡丹全花茶,洛陽牡丹花茶,洛陽特色禮,商務禮品,牡丹茶批發,女教授,楊曉紅,科技苑

備案號:豫ICP備18034364號 技術支持:洛陽青峰 360網站安全檢測平臺